不辞职,也能做出点什么

You Don't Need to Quit Your Job to Make|By Steph Smith

发表于2019年2月14日

“我想打破一个迷思——原创不等于极端冒险。我希望说服你:真正的原创者,其实比我们想象中要普通得多。”

—— 亚当·格兰特,《天才在左,疯子在右》

大家好,我是 Steph。

我是一位独立创作者,目前在 Toptal 担任出版部门负责人,远程带领一个二十多人的团队。除此之外,我还是一名自学成才的开发者,也是一名女性,同时也拥有许多其他身份。

当我在这些角色之间切换、协调时,常有人问我:你怎么做到的?

说实话,这并不轻松。但我真心认为,限制我们可能性的,往往不是时间,而是那些“我不行”“我没空”的信念。这些内在设限,比真正的精力分配更具杀伤力。

我也总觉得,社会太喜欢把人分类贴标签了。可人生并不非此即彼,我们完全可以,也应该去探索更多的可能。我写这篇文章,就是想告诉你:一边上班,一边做创作者,不仅完全可行,反而能让你更灵活、更现实、也更容易长期坚持。

要点速览

这篇文章想探讨三个核心观点:

- 对“我没时间”的反驳——我们常常误解了时间的使用方式;

- 为什么保留一份工作未尝不是好事——真正成功的人不是冒险最多的,而是懂得控制风险的人;

- 如何从思维层面提升自己——不管你是全职还是副业创作者,希望这些想法能帮你突破“盒子”思维,或者,干脆打破那个盒子。

1# “我没时间”

美国人平均每天工作8.8小时——这个数字源自工业革命,被沿用至今,不是因为它最合理,而是因为人们习惯了。

罗伯特·欧文曾提出一个理想化的口号:“八小时劳动,八小时娱乐,八小时休息”,希望在保障工厂效率的同时,让人们工作得不过度。

尽管时代早已变了,这种对“工作时间”与“自我时间”的划分依然根深蒂固。我并不是来批判40小时工作制的(网上已经有太多关于“每周只工作4小时”的讨论),而是想挑战大家对“自我时间”的理解。

很多人觉得,一天工作累了,晚上就理所当然该属于“我”的时间,而“我”的时间通常就变成了:瘫在沙发上刷剧放空。

但如果我们不再把“自我时间”仅仅等同于休息,而是回归它真正的含义——那就是属于你自己的时间,用来关注你自己、靠近你想成为的样子。

如果你真的累了,那当然要休息;但如果你希望有一天成为创业者、创作者,那你必须拿出相当一部分“自我时间”去为此努力。梦想不会凭空出现。所谓的“我时间”,不该只是“别太累”的代名词,而是让你朝理想生活前进的助推器。

每天工作+睡觉大概占去16个小时,我们其实还有将近8小时的“自我时间”可以支配——一年就是接近3000小时。如果你用对了方式,这个时间足以做成很多事。

“多数人高估了一天能完成的事,低估了一年能做到的成就。”

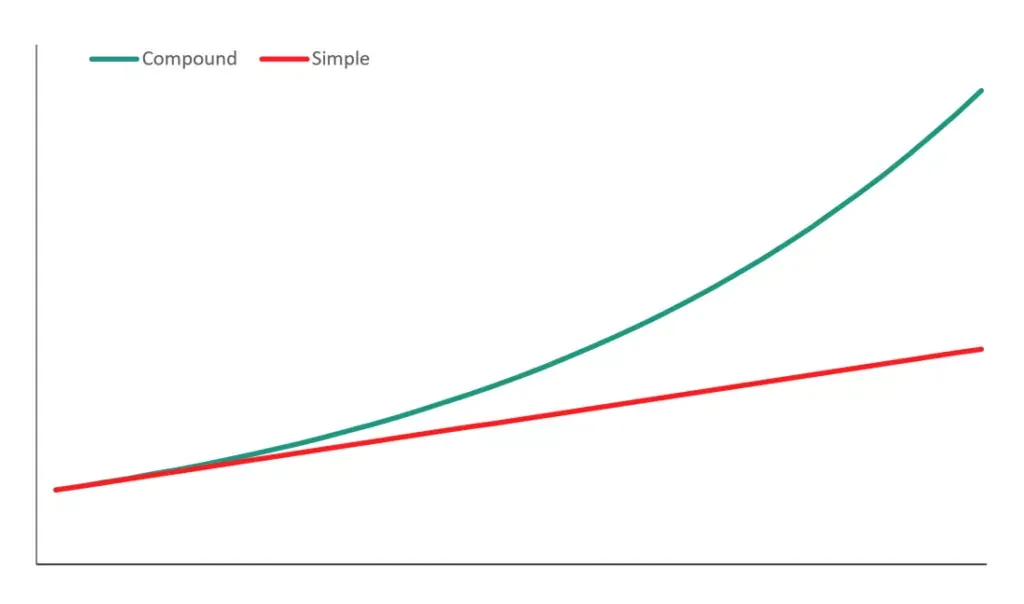

人们还普遍误解了“打造可持续事业”所需的时间投入。是的,这需要努力,但真正起决定作用的,是你是否长期持续地努力。多数人忽略了“复利”的力量。

看看这两个公式:

- 1.01³⁶⁵ = 37.8

- 1.10³⁰ = 17.5

每天进步1%,持续一年,效果是每天进步10%、坚持一个月的两倍以上。关键不是突击,而是持续 + 复利的复合效应。

“当一切都是优先级时,就没有任何优先级。”

我发现很多人不是没有设定优先级,就是把所有事都当作优先级。虽然雄心壮志很重要,但想要真正做出成果,第一步就是明确什么才是真正重要的,舍弃那些无关紧要的杂音。

“核心优先级”是动态变化的,但无论何时,你真正能专注的焦点,绝不会超过三个。

设定了焦点之后,下一步就是改变行为,活在你真正的优先级上。如果大多数人能诚实地回顾一下自己的时间使用,大概会发现现实远非如此。

以我自己为例,我的个人优先级每年都在进化:

- 2017:工作、旅行、亲密关系

- 2018:工作、学习编程、做副业项目

- 2019:工作、扩展副业项目、输出想法(写作、演讲)

为了能在工作之外创造项目,我主动删减了很多干扰因素。比如:我不看电视,不通勤,目前也没有谈恋爱——这些都不是巧合,而是主动的选择。

当然,这些选择中有些是暂时的(比如亲密关系),但我也会有意识地思考:当我想把某个元素重新引入生活时,它是让我更靠近目标,还是拖慢我前进的步伐?

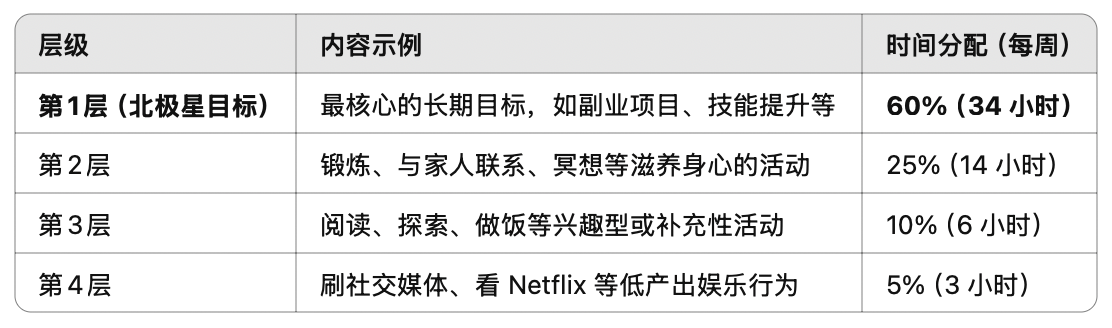

我常用一个方法来帮助自己思考时间分配——把时间投资分成不同等级:

- 如果某件事能帮助你靠近“北极星目标”,那就是一级投资;

- 如果完全无助成长,那就是四级投资。

这并不是说你只能做一级的事,而是你花在每一层级上的时间,应该和你对它的重视程度相匹配。

示例图(建议你自己动手试着画一份)

2# 保留工作的好处

希望上一个部分已经说服你:只要你能把价值观→优先级→行为调整一致,就完全可以一边上班,一边做副业项目。接下来,我想谈谈为什么“保留全职工作”不仅不是阻碍,反而可能是一种很棒的安排。

你是在拿工资学习

“有些工作环境确实很糟,但整个职场并不是。”

我常听人说:“我真等不及要辞职”,梦想着自己创业、当老板。但在你递辞呈之前,不妨问问自己:你想逃离的,到底是“上班”这件事,还是这个具体的岗位、甚至是你老板本人?

每个人都值得拥有一份能激励自己、赋能成长的工作。尤其在大公司里,你很少会是房间里最聪明的那个人——也永远不会在所有维度都是最强的。这就意味着,你每天都有机会向比你厉害的人学习,还能拿工资。

白天的工作常让我接触到那些在副业中永远不会遇到的问题,也逼我在团队中去学习解决问题的方法。从硬技能到软技能,我都会刻意去规划自己的成长路径——即便你将来真要单干,这些也全都用得上。

在当今灵活就业日渐普及的背景下,“边工作边做项目”已经成为越来越多人自我成长的新常态。我曾在 Twitter 上做了一个小调查,几百人中有相当比例就是这么做的。

保持思维清晰,让灵感常在

除了学习之外,保留全职工作还有一些非常实际的好处,能帮助你更长久地做出好项目。

就我自己而言,我发现工作与副业“泾渭分明”反而是一种快乐的来源。

每当我从工作状态切换到副业创作,我依然能感受到“做东西”的乐趣——因为它不是“我必须靠这个赚钱”的压迫,而仍然是一种自由表达。

当然,我希望有一天我的副业能做大成事业,但至少现在,我在做项目时可以不被“立刻变现”的压力左右,专注做自己真正关心的东西。这让我更贴近自己的价值观。

换句话说,我关注的是“创造价值”,而不是“收割价值”。就像 Gumroad 的创始人 Sahil Lavingia 后来选择回归本心,或 Warby Parker 的创始人们坚持:

“我们创业之前就是朋友,我们承诺,无论多成功,彼此之间的公平对待都必须排在第一位。”

—— 亚当·格兰特,《天才在左,疯子在右》

正因为如此,我也能在发现项目“没价值”时果断放弃,不需要靠它吃饭,不需要向我不认可的投资人妥协,也不必违背初心去追风口。

“当你在一个领域有了保障,才能在另一个领域自由原创。”

——亚当·格兰特,《天才在左,疯子在右》

正是因为财务上有了兜底,我才不会慌乱赶进度、做半成品、推出未经验证的东西。反而能花时间把技能真正打磨好。

我常把自己比作一支“私募股”——不像上市公司那样一季一报、急功近利,而是能够长期投入自己,沉下心来做真正有价值的事。

换句话说,当创作的冲动与生活的生计彼此独立,我的决策就更清晰、也更高效。

多做试验,再决定全情投入

“企业家这个词的原义,是‘承担风险的人’。”

—— 亚当·格兰特,《天才在左,疯子在右》

人们常误以为:创业=豪赌一把,全职投入才叫“真敢拼”。但事实恰恰相反。

《天才在左,疯子在右》一书里就多次指出:最成功的创业者,不是最敢冒险的人,而是最懂怎么“控制风险”的人。

eBay 创始人 Pierre Omidyar,在网站上线后的头九个月,一直在继续写代码、做程序员,直到 eBay 的收入超过本职工资,他才离职。

Endeavor 联合创始人兼 CEO Linda Rottenberg 总结说:

“真正优秀的创业者,不是冒更大的险,而是把风险变得可控。”

书中还提到了一项长达14年的研究(1994–2008),跟踪了5000多位美国人创业前后的选择。

结果发现:那些选择保留本职工作的人,失败几率反而比辞职创业的人低了33%。

另一项研究则发现:那些能登上《Fast Company》最具创新力榜单的创业者们,很多其实也都保留着“主业”。比如:

- Nike 创始人 Phil Knight 一边当会计一边卖鞋,坚持了5年;

- Apple 的 Steve Wozniak 创业时还在 HP 上班;

- Google 创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 创业时还在念博士。

书中还提到了更多类似的故事:

- Queen 乐队吉他手 Brian May 在成名前主修天体物理;

- 歌手 John Legend 出首张专辑后还在做咨询顾问;

- Spanx 创始人 Sara Blakely 一边卖传真机一边打样创业,最终成为全球最年轻的白手起家女亿万富翁;

- 作家 Stephen King 则在出版第一篇小说后,还做了7年的清洁工、老师和加油站工人。

我们都有不止一种热爱。人生真正重要的,是在合适的时机做出策略性的转变。

你没必要一下子切换到“另一场戏”。冒险看上去很酷,但真正酷的,是你在冒险之后,还能稳稳站在终点。

3# 重塑你的思维方式

不管你有没有决定在全职工作的同时做副业,我都相信:我们都可以通过改变思维方式,变得更有效率、更少自我设限。本节,我想和你分享一些可以帮助你跳出思维牢笼的路径。

别再非黑即白地思考问题

人们特别喜欢把一切事物分类、装进盒子。你经常会听到这样的标签:

- “你是技术型的,还是非技术型的?”

- “你是快乐的,还是不快乐的?”

- “你是打工人,还是创业者?”

可现实哪有这么绝对?几乎所有事情,尤其是技能成长,都更像一条曲线而非一个标签。比如:你在哪一刻才算真正成了程序员?

真正有创造力的思考者,早就不再用二元对立来看世界。他们会把一件事看作是一个坡道、一座阶梯,或一个维恩图,而不是一个个互斥的方框。

当你抛弃非此即彼的框架,你才会看到那些隐藏的可能性——比如:你可以逐步加码你的副业,而不是一头热辞职“all in”。

优化你的人生系统

如果你觉得自己已经达到了人生效率的巅峰,那恐怕太天真了。我们每个人都有提升空间,不仅是在“做得更快”这件事上,更是在“别做那些不该做的事”这件事上。

如果你打算同时做多件事,一定要为它们分别设定独立的关键指标(KPI)。这在商业项目中很常见,但在个人生活中却极其稀缺。

比如:你能量化过去一年你在“自我成长”上花了多少时间吗?多数人恐怕答不上来。

一旦某件事没有明确的KPI,它自然就会被忽视,得不到应有的关注。

我还想介绍一个概念:“元任务(Meta Work)”。

我对元任务的定义是:

“如果你每天重复做这件事一年,你的生活会有本质变化吗?”

举个例子:

如果我每天花时间回邮件,坚持一年,我的人生会发生质变吗?答案是不会。

洗衣、买菜、美甲,这些事情同样如此。是的,Netflix 也在这个范畴里。

而另一类任务,我称之为“绝对任务(Absolute Work)”。如果你坚持做这些事情,你的生活必然发生改变:

- 每天阅读,坚持一年,你的知识面、创造力、阅读速度都会大幅提升;

- 每天锻炼,坚持一年,你的健康一定有显著进步;

- 每天学编程一小时,一年后你会拥有全新的技能。

元任务是生活中不可避免的一部分,但你的目标,必须是“绝对的”。

每天列待办事项时,确保至少有一项是“绝对任务”(记住:1.01³⁶⁵ = 37.8)。

另外,能自动化的“元任务”,就尽量自动化。它们在很大程度上就是干扰项,除非它们本身能给你带来真正的喜悦。

“一夜成名”是个神话

最后,我想戳破一个特别顽固的迷思:“一夜成功”。这个幻想,很多时候是被媒体制造出来的。

TechCrunch 不会报道某个创业者如何花了数年时间,一点点打磨出一家可持续、重视隐私、非独角兽但踏实靠谱的公司。

媒体只关注出挑的故事,可别忘了,那些人依然是“出挑的少数”。

我自己也花了好几年,才真正理解“持续爬坡”的意义。以前我总觉得,所有说“成功需要努力”的人,只是在为自己的幸运找借口。

“当我们惊叹于那些能引领创意、改变世界的原创者时,我们总以为他们天赋异禀。”

—— 亚当·格兰特,《天才在左,疯子在右》

但现实是:任何有价值的东西,都需要时间去打磨。

是的,一边上班一边做项目,可能进展慢一点,但那也没关系。

如果你现在还在全职工作,不必把自己困在某个身份框里。你完全可以从自己感兴趣的点子开始,每周哪怕只花一个小时,慢慢积累,直到你觉得时机成熟,再考虑是否转为全职。

其实,这种把工作与项目区分开来的清晰心态,可能正是最健康、最理性的做法。

记住:没有哪个瞬间,你就“正式”变成了创业者。

所以你也完全没必要为了“成为某种人”而立刻辞职。